Las dos almas del capitalismo: Europa y América en el siglo XXI

El modelo europeo ha evolucionado hacia una visión más cercana al contrato social ‘rousseauniano’

La relación entre prosperidad económica y cultura es un tema recurrente en el análisis del desarrollo de las naciones. La pregunta sobre por qué algunas sociedades progresan mientras otras permanecen estancadas ha encontrado respuestas que trascienden los factores puramente económicos.

Max Weber estableció un precedente significativo al vincular la ética protestante con el desarrollo del capitalismo occidental. Aunque su teoría no puede considerarse universal y ha sido parcialmente refutada, abrió un importante debate sobre cómo los valores culturales influyen en el comportamiento económico y las estructuras productivas de las sociedades. David Landes expandió esta perspectiva mediante un análisis sistemático de los factores culturales que impulsan el desarrollo, sugiriendo que la capacidad de innovación y la confianza interpersonal son elementos más determinantes en el éxito económico de las naciones que sus recursos naturales o marco institucional. Fukuyama profundizó específicamente en el papel de la confianza social, demostrando que las sociedades con mayor confianza más allá del círculo familiar tienden a desarrollar redes comerciales más extensas y eficientes. Esta observación cobra especial relevancia en una era donde el individualismo domina las relaciones económicas. Por su parte, Acemoglu y Robinson analizaron cómo las instituciones y el colonialismo sirvieron como vehículos para la introducción de valores occidentales en países que, posteriormente, mostraron trayectorias económicas similares a sus metrópolis.

Si bien estos autores identificaron los orígenes religiosos, culturales, coloniales y políticos del capitalismo moderno, hoy observamos cómo esas raíces han evolucionado hacia dos visiones distintivas de la organización social y económica entre los países más avanzados. Así, mientras el modelo estadounidense mantiene una fuerte adherencia a los principios del individualismo y la autorregulación, el modelo europeo ha evolucionado hacia una visión más cercana al contrato social rousseauniano. Esta divergencia filosófica fundamental se refleja actualmente tanto en resultados medibles y concretos, como el crecimiento o la productividad, como en lo referente al suministro de servicios considerados básicos para el bienestar social.

El artículo de la semana pasada en Financial Times de Martín Wolf ejemplificaba muy bien esta dicotomía, y que encajaba a la perfección con lo escrito también en dicha semana en esta misma columna. Y es que cada una de estas visiones sobre el mundo demuestra su superioridad en diferentes dimensiones. En términos de crecimiento, los datos económicos recientes favorecen al modelo americano: el PIB estadounidense ha crecido un 11,4% desde 2019, y su productividad laboral ha aumentado un 30% desde la crisis de 2008, triplicando el rendimiento de la Eurozona. Sin embargo, y aunque esta superioridad es incontestable, y como contaba hace siete días, el bienestar económico y social se ve reflejado en el PIB, pero en un espejo con distorsiones.

El bienestar viene determinado por la satisfacción de las necesidades en función de los recursos empleados. Si bien los mayores valores de PIB en Estados Unidos podrían sugerir una mayor satisfacción de dichas necesidades ciudadanas, sin duda, la naturaleza misma del PIB como unidad de medida encierra paradojas que nos permite pensar que esta relación entre bienestar y su medida no es a escala 1:1.

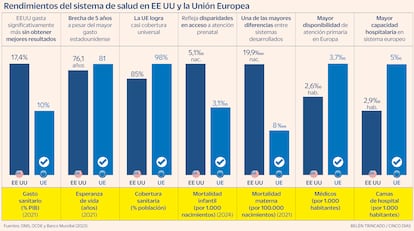

Por ejemplo, y siguiendo a Wolf, el sistema sanitario estadounidense muestra perfectamente esta disparidad. Mientras los norteamericanos destinan aproximadamente el 17% de su PIB a la salud —significativamente más que sus homólogos europeos, que rondan el 10%—, estos obtienen resultados inferiores en indicadores clave. Es decir, cada dólar gastado en salud tiene un menor rendimiento (diría que muy significativo) si a satisfacción de necesidades hablamos. Y es que, cuando hablamos de salud, es muy fácil comprender que dicha satisfacción genera, o no, bienestar. Así, cada dólar del PIB estadounidense dedicado a salud, y son muchos, no necesariamente genera más bienestar, evidenciado por una menor esperanza de vida y otros indicadores impropios de una economía avanzada. Y no entramos en el por qué de este bajísimo rendimiento. Esto da para muchas columnas.

Por lo tanto, al menos siete puntos de PIB de la diferencia entre EE.UU. y Europa no se correlacionan con diferencias en bienestar. Es más, diría que mucho más de esos siete puntos, dado que estos solo igualarían los pesos, con indicadores que seguirían siendo relativamente peores en los Estados Unidos comparados con la media europea.

Pero las diferencias en la concepción del bienestar entre ambos lados del Atlántico se extienden más allá de la sanidad. Lo mismo podemos decir de la educación, donde, aunque es cierto que sus resultados académicos pueden ser netamente superiores en media a los europeos, la desproporción de costes y la generación de deuda reduce esa rentabilidad una vez más.

Pero como decía a principios del texto, la propia concepción de la vida y del bienestar es diferente a ambos lados del océano, y sus consecuencias en el PIB van más allá de los casos mencionados. La propia organización del tiempo resulta especialmente reveladora: los europeos trabajan menos horas anuales, una elección consciente que prioriza el ocio y la vida familiar sobre el consumo adicional. Para un europeo, el tiempo libre resulta más imprescindible, más preciado, lo que implica menos servicios externalizados y, consecuentemente, menor actividad económica medible, aunque no necesariamente una calidad de vida inferior. Piense que una actividad que usted realiza en casa no aparece en el PIB, pero sí si la contrata.

Esta realidad cultural subyacente explica parte de la paradoja actual: mientras Estados Unidos lidera en innovación tecnológica y dinamismo empresarial, presenta déficits significativos en ciertas dimensiones del bienestar social, matizando parte de la brecha generada con Europa. Y no hemos hablado de la desigualdad en su disfrute, que supera a la europea, lo que se traduce en un menor grado de bienestar social general.

No obstante, defender el sistema de bienestar europeo requiere reconocer las lecciones que podemos aprender de Estados Unidos. El desafío para Europa no radica en imitar el modelo estadounidense, sino en identificar aquellos elementos que genuinamente impulsan la innovación y el crecimiento sostenible. El dinámico ecosistema de capital riesgo americano y su cultura emprendedora merecen emulación, sin sacrificar los fundamentos del modelo social europeo, que ha demostrado generar mejores resultados en términos de bienestar colectivo.

El verdadero reto europeo consiste en mantener la competitividad en sectores estratégicos como la tecnología y la innovación, donde Estados Unidos mantiene una ventaja real, mientras preserva un modelo social que ha demostrado mayor eficiencia y equidad en áreas fundamentales como la sanidad. Como podemos interpretar de los estudios de Tocqueville, el equilibrio entre individualismo y comunidad, entre dinamismo económico y cohesión social, sigue siendo el gran desafío de nuestro tiempo. Pero ahí radica la semilla del bienestar.