Disonancias y consonancias en la Economía.

Richard Strauss: Also sprach Zarathustra (Así hablaba Zaratustra)

Gustavo Dudamel (director)

Vienna Philharmonic Orchestra

Salzburgo, 2014

Se le adjudica a Pitágoras el descubrimiento de las leyes de los intervalos musicales regulares, es decir, las relaciones aritméticas de la escala musical.Incluso se le atribuye la invención del monocordio, un instrumento musical de una sola cuerda. A través de él llegó a formular la ley según la cual “la altura del sonido es inversamente proporcional a la longitud de la cuerda”.

Si se hace vibrar varias cuerdas de distinta longitud, se dio cuenta de que hay veces en que las notas producidas por las dos cuerdas (tocadas al unísono) suenan mejor y otras suenan peor (produciendo tensión). En los primeros casos los llamó "consonancia" y en los segundos "disonancia". ¿Por que sucede así?

El resto del experimento de Pitágoras nos lo permitirá descubrir que la relación entre las longitudes de las dos cuerdas viene dada por una fracción simple.

Tomo una cuerda, la tensó y la hizo vibrar: reproduce una nota musical. Ahora recortó la cuerda a la mitad de su longitud y observó que al hacerla vibrar, sonaba la misma nota que la anterior pero más aguda. A esta nota, como a la primera, la llamaremos tónica y serán el I y octavo grado de la escala.

Luego pisó la cuerda original en la fracción 4/3 (e hizo vibrar la parte más larga de la misma) sonaba consonante. Volvió a hacer lo mismo pero a la distancia de 3/2: también era consonante.

Para los pitagóricos los números naturales, y especialmente los cuatro primeros (que ellos llamaban tetrakis), tenían un significado muy especial: las tres relaciones de longitud a las que llegamos incluyen esos cuatro números, y ninguno más.

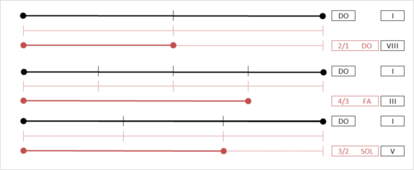

A estos tres intervalos (2/1, 4/3 y 3/2) les llamaron diapasón, diatesarón y diapente respectivamente, aunque hoy en día los conocemos como octava, cuarta y quinta:

Octava - (Relación 2/1) “Tónica” en la tonalidad (grados I y VIII). En una escala de DO ambas notas recibirían este nombre.

Cuarta - (Relación 4/3) “Subdominante” en la tonalidad (grado IV). En una escala de DO, recibiría el nombre de FA

Quinta - (Relación 3/2) “Dominante” en la tonalidad (grado V). En una escala de Do, recibiría el nombre de SOL

Siguiendo un proceso de descubrimiento de intervalos a través de quintas (relación 3/2), acabó sacando todas la notas que componen la escala diatónica occidental que ahora utilizamos. Es decir primero dividió la cuerda que emitía el IV grado (nota SOL) en tres partes y sacó así su quinta.

Como las cuerdas era cada vez más pequeñas, y conociendo su propiedad de que duplicada la longitud de la misma se emitía la misma nota más grave, salieron todos los grados de la escala.

Así surgió la base armónica (especialmente la tónica, la quinta y la cuarta) de la música occidental hasta la edad media. Tanto en modo interválico (haciéndolas sonar una tras la otra) como en forma de acorde (sonadas ambas a la vez) eran consideradas notas consonante. Además, la cuarta y la quinta separarían los dos tetracordos de la escala.

A partir del Renacimiento, la tercera, (llamada “Mediante” en la tonalidad), sustituyó a la cuarta (“Subdominante") como eje armónico en las composiciones. Quedando de la siguiente manera:

Octava - (Relación 2/1) “Tónica” en la tonalidad (grados I y VIII). En una escala de DO ambas notas recibirían este nombre.

Tercera - (Relación 34/26) “Mediante” en la tonalidad (grado III). En una escala de DO, recibiría el nombre de MI

Quinta - (Relación 3/2) “Dominante” en la tonalidad (grado V). En una escala de Do, recibiría el nombre de SOL

La expresión de la Naturaleza en términos matemáticos -como las proporciones y las razones- es una idea clave dentro de la filosofía desarrollada por los pitagóricos. «Estos filósofos notaron que todos los modos de la armonía musical y las relaciones que la componen se resuelven con números proporcionales» La afinación pitagórica es una gama musical construida sobre intervalos de quintas perfectas de razón 3/2, concepto que todavía hoy permanece como paradigma de la música.

Para los pitagóricos la música poseía no solo un valor artístico sino por encima de todo un valor ético y medicinal. Hasta el punto de que Pitágoras hacía comenzar la educación por la música, en donde ciertas melodías y ritmos, lograba "sanar" algunos rasgos de carácter disfuncionales y moderar las pasiones de los hombres. La armonía musical era parte (de hecho la atraía) de la armonía del alma.

Incluso esa armonía era cósmica: Pitágoras estableció que las distancias entre las órbitas del Sol, de la Luna y de las estrellas fijas corresponden a las proporciones octava, quinta y cuarta (las divisiones básicas que hemos visto de la cuerda) y que los intervalos (espaciales) entre los cuerpos celestes se disponían de acuerdo con las leyes y relaciones de la «armonía musical. Esto sorprende hoy día pero durante la Edad Media las consideradas Artes liberales (concepto heredado de la antigüedad clásica) que no son más que aquellas disciplinas académicas, oficios o profesiones cultivadas por hombres libres, en oposición a las Artes serviles o propias de los siervos o esclavos, la música ocupaba un puesto en el Quadrivium (matemáticas) y no en el Trívium (elocuencia):

Recordad esto en el día en el que un grupo de mil investigadores de 15 países ha conseguido confirmar una de las últimas grandes teorías de Einstein, cien años después de que la formulara: la detección de las ondas gravitatorias que confirman “el sonido del cosmos”

Todo lo que hemos hablado de Pitágoras esta en este comienzo del poema sinfónico “Also Sprach Zaratustra” (Así hablaba Zaratustra) de R. Strauss basado en el libro de Nietzsche de igual nombre.

La nota DO sonando en todos los registros de la sección de cuerda, empezando por los contrabajos, y se mantiene durante los 56 compases que dura la sección (Amanecer).

A ella se le superponen los llamados intervalos claros o consonantes:

un do superior (tónica más aguda), luego un sol (Dominante) hasta llegar a un acorde : primero en do mayor (con un acorde en tercera mayor) pasando inmediatamente a Do menor (con un acorde en tercera menor)

Tras una intervención de los timbales (con intervalos de tónica y dominante), el proceso se repite posteriormente (trastocando el orden del acorde final, primero acorde menor y luego mayor)

Nueva intervención de los timbales y final de la sección en la que se presentan todos los grados del tetracordo superior de la tonalidad (SOL, LA, SI, DO). Y finalmente un acorde en DO mayor con el que acaba la sección “Amanecer” (dura apenas 2 minutos).

Este fragmento es el experimento de Pitágoras puesto en música (una perfecta clase de armonía) y representa una especie de “Big Bang” de la música. Esta se presenta con todas sus herramientas y exige NUEVO puesto en el conocimiento y al mismo nivel que otras disciplinas. Quien amanece no es el día, es la música como instrumento de análisis de la realidad y que será capaz de ser tan precisa como un escrito filosófico (Así habló Zaratustra”) para explicarla. Anuncia la llegada de un nuevo paradigma (por si alguien no se había enterado) en la música y el conocimiento.

Stanley Kubrick aprovechó este concepto para glosar el nacimiento de la herramienta (un arma) y con ello de la civilización y la lucha por los recursos naturales en su película “2001, Odisea del espacio”. Yo lo utilizo también para glosar que el antiguo mundo económico está llegando a su final.

Los acontecimientos de esta semana en los mercados solo pueden entenderse como lo últimos estertores de un sistema viejo que ya no aporta soluciones y es necesario renovar.

«Fue nuestra generación una verdadera generación precursora, pues todavía se están riendo de nosotros»

Antonio de Lara, «Tono».

"que por H o por B"..

Antonio Ozores (corrige a una azafata y) nos explica "claramente" que debemos hacer para participar en el Programa "1,2,3 responda otra vez".

El actor y humorista Antonio Ozores vivió plenamente el "humor nuevo" creado por los escritores y dramaturgos que se ha dado en llamar "la otra generación del 27". Autores como Ramón Gómez de la Serna (la "greguería", las "falsas biografías"...), el gran humorista francés Cami (sus "fantasías"), los dramaturgos como Enrique Jardiel Poncela ("Eloísa esta debajo de un almendro") Edgar Neville ("La señorita de Trevelez") o Miguel Mihura ("Maribel y la extraña familia", "El caso de la mujer asesinadita", "Tres sombreros de copa"), dibujantes como Mingote junto al propio Antonio de Lara, «Tono» que todos ellos girando en torno a publicaciones como "La codorniz" hicieron del humor un arma contra la desesperanza de un mundo que irremediablemente se moría a su alrededor.

Esta filosofía del humor es una manera de sobreponerse a la adversidad de la vida y de distanciarse de la realidad. Esta actitud corre paralela a la difusión en España (aunque sin la virulencia que alcanza en los países de origen) de unas vanguardias artísticas y literarias que hacen del acto de humor y del ridículo de la "realidad" una parte fundamental de las creaciones de sus miembros hasta convertirlos una herramienta o piedra (o más bien un arma, como la de Stanley Kubrick) que se lanza contra la fantasía burguesa de normalidad.

A partir de la Primera Guerra Mundial, primero futuristas y, más tarde, dadaístas y surrealistas utilizarán el humor como un arma iconoclasta y transgresora pero a la vez potente con la que ridiculizar la moral, la pasión, y lo falsamente "sublime" del arte y la política del canon y el academicismo. Poner de relieve las contradicciones de un sistema cuya validez se ha revelado absolutamente falsa.

No obstante, y esto es lo mejor, el humor es un modo de manifestar cierta esperanza ante una nueva era que se abre tras un acontecimiento que, en sus inicios, nadie supo ver todas sus implicaciones de medio plazo y acabó convirtiéndose en el más trágico de los conflictos hasta la fecha[1].

Les propongo un ejercicio: ¿Encuentran ustedes alguna diferencia entre el discurso y los razonamientos de Ozores con lo que hayamos en los equivalente de Yellen, Draghi, Kuroda o Carney?. Esta tarde más.

NOTAS:

- Hasta que 30 años más tarde, que se puso en marcha de nuevo al maquinaria bélica, a este conflicto se la llamó la "Gran Guerra" ya que se creía iba a ser el último conflicto entre los seres humanos.