El reparto de la riqueza en una economía dual

Ventas, empleo y salarios dependerán de la capacidad de competir de cada actividad, cada empresa y cada trabajador

Mediado Floreal del año IV de la Revolución Francesa (mayo de 1796 del calendario gregoriano tradicional) fue abortada por Napoleón y el taimado Fouché la Conspiración de los Iguales, capitaneada por François Babeuf, y cuya finalidad última era lograr “la igualdad de goces” de todos los ciudadanos. Se trataba del primer intento de aplicar un programa socialista radical, que pretendía eliminar la propiedad privada y crear una “comunidad de bienes y trabajos” al modo de lo que posteriormente sería el comunismo doctrinario. Babeuf terminó en la guillotina, pero su quimera ideológica voló para siempre, porque nadie habló más temprano y más explícitamente de la igualdad y de la fórmula para lograrla, y sus anhelos han interpelado reiteradamente a los modelos económicos, aunque el concepto de igualdad tiene una imagen cada vez más poliédrica tanto en la teoría como en la economía aplicada.

La única cara de la igualdad que se ha abierto camino en las sociedades libres es la de oportunidades, cuyo desarrollo depende de la capacidad y del empeño de cada cual. Ni los individuos ni los agentes económicos colectivos se desenvuelven igual que sus pares, y la manera diferenciada de comportarse arroja resultados dispares, por muy inclusivos que sean los esquemas en los que se desenvuelven.

Los actividades más innovadoras y las empresas con elevada penetración tecnológica en sus procesos tendrán más éxito en los negocios en los que compitan

La economía española, como aquellas con las que se relaciona, es dual. Genera dualidades y desigualdades que saltan a la vista, se exacerban con las puntas de los ciclos, y generan intensos debates para combatir los extremos de todas las variables, pero sobre todo de la riqueza y la pobreza.

A medir el trecho de igualdad ganado o perdido ya dedican muchas horas los investigadores, a sabiendas de que no se pondrán nunca de acuerdo, porque cada cual incorpora al cómputo cosas y métricas diferentes. Informes hay que computan en el nivel de riqueza la educación y la sanidad pública, como los hay que vulgarizan la discusión considerando el empleo como único redistribuidor de renta y riqueza.

Cuatro años después de dejar atrás la crisis económica, con una producción ya superior al máximo alcanzado antes de la recesión, sigue manoseándose el término crisis porque persiste su perfil social fundamentado en unos niveles de empleo alejados del óptimo del pasado, y que además ha derivado en crisis política, con gran fragmentación parlamentaria y un no del todo conjurado populismo en toda Europa. El ideario enarbolado por los críticos lo encabeza una “creciente e insoportable desigualdad”, que cuantifican en menos empleo que antes, más temporal que antes y peor pagado que antes. Siendo estas tres cosas ciertas, aunque unas más que otras, no admite discusión que la ocupación de hoy es más productiva que la de hace una década, puesto que con dos millones menos de personas trabajando que en 2008, se produce ya más que entonces. Y la productividad es un componente determinante en la calidad del empleo, aunque haya estancado las rentas del factor trabajo y estirado en cuatro puntos porcentuales los excedentes desde 2008. La productividad, nos guste o no, es la palanca clave con la que se moverá el futuro, y su presencia o ausencia determinará en qué parte de la economía dual estará cada sector, cada actividad, cada empresa y cada persona.

Si en periodos expansivos todas las actividades caminan en el mismo sentido, y los excesos de la demanda y la inversión ocultan las debilidades y la distinta velocidad a la que transitan, los ciclos críticos y recesivos, como cuando baja la marea, dejan a las claras quien está bien equipado y quién, en paños menores o, simplemente, desnudo. En el caso de España, la crisis ha transformado muchas actividades, muchas formas de gestionar, de producir y de vender, con un grado de exposición a los competidores muy superior al de los primeros años del siglo. Hay cosas que hacemos hoy que no existían hace una década, hay otras que hacemos de manera muy diferente, y otras que no volveremos a hacer nunca, o porque han sido desplazadas por otras más útiles, o porque hay otra economía que las hace mejor y de forma más eficiente.

Las vueltas de tuerca que la tecnología y su democratización impone a la producción industrial y a la generación y venta de servicios ha mutado la economía. Y en el proceso hay ganadores y perdedores, como en todo modelo dual: las telecos financian redes de comunicación cada vez más eficientes y con más capacidad, y sus réditos engordan el negocio de Google o Facebook; Amazon pone nerviosos a los comerciantes de todo tipo de manufacturas; la economía colaborativa quita negocio a los hoteleros, a los transportistas o a las agencias de viajes para repartirlo o cambiarlo de manos; la banca se encamina a una desaparición de las oficinas y tendrá que admitir que la relación con su clientela será muy pronto telemática y tendente a la promiscuidad, y tendrá que competir con las fintech o los monstruos tecnológicos que pidan ficha bancaria. En fin, ganadores y perdedores de la una economía dual, en la que la digitalización está aún en su edad de piedra y que quemará etapas a una velocidad de vértigo.

La negociación colectiva pierde peso. El avance de la retribución y de la ocupación será más asimétrico que nunca, y la formación será un determinante principal del éxito

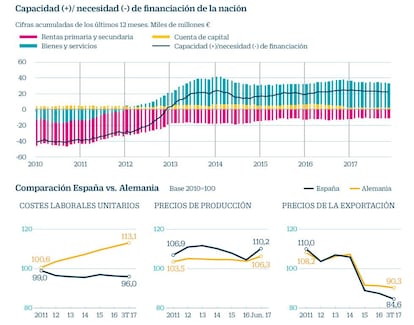

Lo que hemos visto en los cuatro años de recuperación se consolidará en los venideros, porque los determinantes del éxito para empresas y trabajadores seguirán siendo básicamente los mismos. Pueden haber otros, pero la economía ha explotado los que tenía a mano y ha logrado resurgir y virar, aunque sea de manera incipiente, un modelo de crecimiento que estaba agotado. El resultado no admite discusión: cinco años completos de superávit por cuenta corriente pese a un nivel de apertura y globalización de la economía desconocido.

La palanca principal del despegue, además de la estabilización fiscal y del sistema financiero, ha sido la flexibilidad del mercado laboral, que ha permitido acoplar a la demanda cantidad y precio del factor trabajo, con una velocidad que hasta ahora solo posibilitaban las bruscas devaluaciones de la divisa. Tras un decenio de desmadre de costes y precios por la fiesta del euro, la disciplina tras la crisis ha permitido reducciones continuadas de costes laborales unitarios, de precios de producción en general y de precios de los bienes exportados, hasta recuperar tasas de competitividad aceptables. Como recordábamos antes, la productividad es la que ha salvado a la economía, sobre todo en la actividad manufacturera; y aunque ya ha habido un precio a pagar en devaluación salarial, hoy tales empleos son más sólidos, y aunque nunca podrá relajarse la vigilancia de la competitividad, son los mejor preparados para experimentar subidas de los costes y de los salarios.

En su espíritu igualitario de colectivizar la negociación salarial, los sindicatos insisten en alzas nominales generosas y generalizadas de los sueldos. En 2017 la subida salarial ha sido prácticamente igual en todos los sectores. Pero una economía abierta exige una negociación de costes asimétrica, acoplar los costes de cada actividad al nivel de sus ventas presentes y esperadas, lo que generará, como toda economía dual, subidas generosas en una actividad y más modestas en otras, incluso alzas abultadas en unas empresas y descensos en otras del mismo sector. Y a este mismo escrutinio tendrá que someterse el empleo, que crecerá en las actividades con más demanda, con más intensidad tecnológica, con más productividad, con mercado más vasto y diverso.

La clave está en explotar las actividades que atesoren todas las virtudes, colocarse en el lado bueno de la economía dual; y empresas y trabajadores deben hacerlo con la suficiente anticipación como para ganar la posición en el mercado a sus competidores. Ello dependerá de una digitalización acelerada y una absorción integral de la tecnología en los procesos de fabricación, de gestión, de distribución y de venta por parte de las empresas, lo que exigirá una exploración previa de mercado y una gestión estratégica de todos los negocios. Y dependerá de una formación robusta del capital humano, que combine solidez universitaria y técnica con polivalencia aplicada.

Es sabido que las empresas que no se adaptan desaparecen, y que los trabajadores que no se forman tienen menos opciones en el mercado, tanto en cantidad de empleo como en calidad retributiva. Pero ambos colectivos precisan de las mejores condiciones para afrontar sus retos. Los Gobiernos tienen que proveer de los mecanismos que faltan e intensificar los existentes. Los esfuerzos presupuestarios en investigación y desarrollo siguen alejados de los competidores más directos, así como las patentes registradas, el nivel del emprendimiento o la inversión en equipamiento. Hay un superávit de formación superior muy intenso, pero poco conectado con la empresa, y un déficit no menos intenso de formación de grado medio y técnico, cuando seguramente el óptimo está en el medio camino de ambos excesos.

Y sin dejar de explotar aquello que estabiliza la economía, como la actividad turística, debe mejorarse su calidad; pero debe completarse también con la misma visión estratégica que se le exige a empresas y capital humano: deben identificarse algunas actividades en las que su desarrollo pueda ser exponencial si se hace una apuesta decidida para el futuro. ¿Industria farmacéutica? ¿Automóvil eléctrico e incluso autónomo? ¿Maquinaria herramienta de tecnología media? ¿Sanidad geriátrica? ¿Industria energética? ¿Agroalimentación? Otros países lo han intentado, han apostado por cosas concretas y han ganado. El sueño de Babeuf y los Iguales no ha dejado de volar, pero la realidad transita a ras de suelo.